石佛寺位于岳西县城西北60公里的包家乡石佛村,这里是淮河之源--淠河的源头,地处皖鄂两省三县(岳西、霍山、英山)结合部的鹞落坪国家级自然保护区,钟灵毓秀,造化神奇。

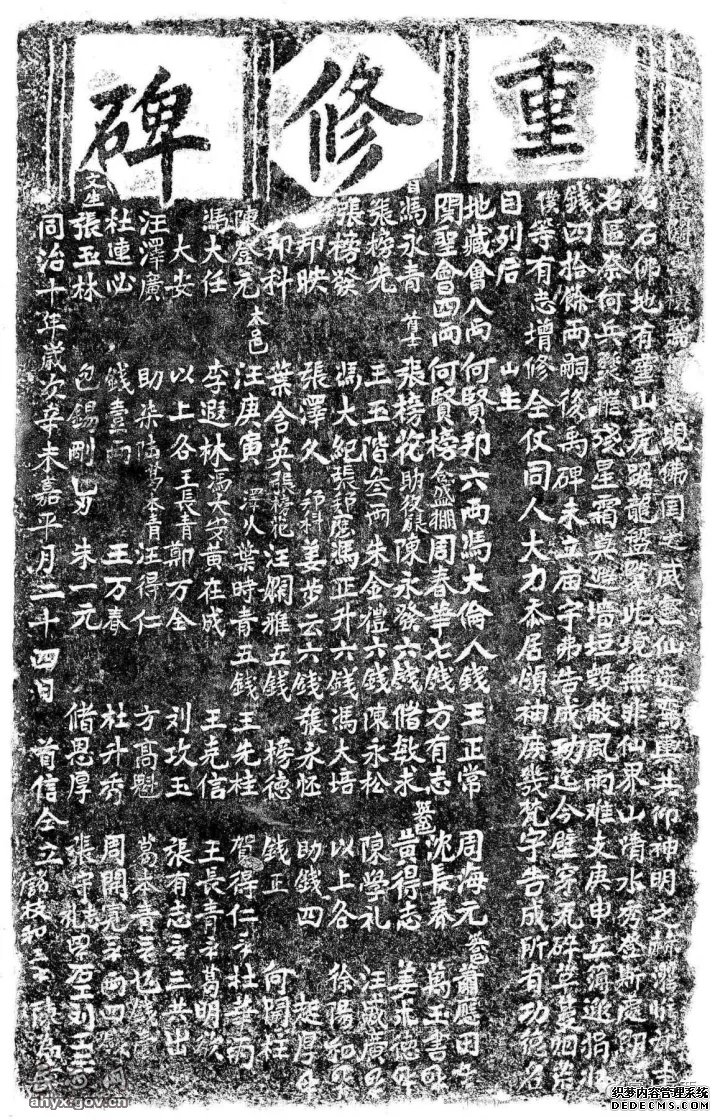

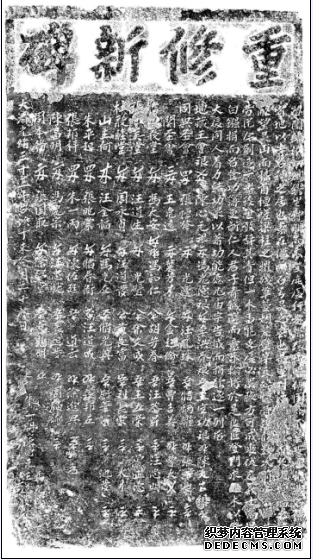

同治十年石佛寺重修碑记记载:“盖闻云横鹫岩,悉觇佛国之威灵;仙迓鸾舆,共仰神明之赫濯。惟兹寺名石佛,地有霍山,虎跃龙盘,览此境无非仙界;山青水秀,登斯处即是名区……”光绪十九年(1893)重修新碑碑记记载:“从来名胜之境,誌于经传者,亦属为,但莫为之。前虽美,弗彰,笑为之;后虽盛,不传。衡南胜状,在锁口二山,嶙嶒突兀,气象万千……”,石佛之美,由此可见一斑。

石佛寺始建时间不详。根据当地大多数老人回忆,文革前期,石佛寺有两重建筑,前重置钟鼓,后重供佛像,其后虽在文革中遭到破坏,但仍有部分佛像幸存。

石佛寺除了历史悠久、风景秀美之外,其石佛塑像之古老神奇,在整个安徽省境内也所见不多。这里有三尊大佛(如来佛、释迦牟尼佛、药师佛)、二十四诸天和十八罗汉等诸多佛像,其高一米、半米不等。三尊大佛庄严有致,十八罗汉栩栩如生:有的怀中抱着小虎;有的如蒙古将军身披战袍手拿令牌,满怀信心似在观战;有的好似成吉思汗披着头巾托腮思考;有的又如戴笠子帽的蒙古人在悠闲打坐……,这十八罗汉,都塑造成了蒙古人的形象,如蒙古人头戴低冠,发髻后梳,上衣广袖,有的着垂领衣,敞胸,自然而坐,所造形象上复以阴线刻画,淡雅清新,看似简单、随意,实则颇见匠心,从外表形象到内在精神状态,从脸型,体形、姿态、服饰、执物、到背光、莲坐乃至龛形,无处不显露着不同的样式与特点,从而显现出自己所独有的风格。这些罗汉造型有其特定的法度、威仪、手印、标志、姿势、与传统的汉式罗汉造型夸张手法有较大的差异,与其它木雕、泥塑等佛像不同的是,这里所有佛像均以石质为主,雕制成型后再细塑加工,最后敷彩。这些佛像雕塑技法独特,艺术风格粗犷奔放,佛像表情各各不同,或天真稚趣,或高雅清爽,或旷达豪爽,或悠然沉思……其性格鲜明,构思巧妙,风格清新,充分运用写实、想象与象征相结合的手法,注重人与动物的自然配合,突出内在心灵的刻画表达,其彩塑人物与动物在动态和情态上均相互呼应,形象生动,惟妙惟肖;随塑的衣着、冠带、头巾、令牌等也是精妙细致,恰到好处,在总体上形成相互和谐而又富于变化的艺术效果,具有浓厚的写实风格,符合元代藏传佛教造像艺术的典型特征,和元代造像大师刘元的艺术风格极为相似。

元代造像主要特征是脸型丰满圆润,面相清秀靓丽,五官紧凑,表情恬淡柔和;肉髻高耸,多为带三叶或五叶宝冠;躯体健硕,肩宽,腰细,胸部丰满。元代佛像蜂腰长身,姿态妩媚,菩萨袒露上身,高乳丰臀,胸佩璎珞,璎珞的颗粒较大;下身着裙,纹络简洁;莲花台座的莲瓣肥大饱满,底沿外卷面部为倒置的梯形。整个造像具有印度巴拉王朝造像风格。自唐代以后,中国佛教造像艺术的大体程式基本固定下来,并开始在保留其骨髓的基础上,逐渐加入了本民族的造型元素于其中,形成了具有强烈地域风格的中国式造像。

元代造像深受藏传佛教影响。中统元年(1260年)忽必烈登帝位后,即以喇嘛教为国教,并封西藏佛教萨迦派领袖八思巴(1235—1280,又名帕思巴)为帝师,从此藏传佛教成为元朝的国教,元朝历代新帝即位,必先就帝师受戒。中统二年(1261年),尼泊尔匠师阿尼哥(1244—1306)随八思巴来到元大都(今北京),受到忽必烈的礼遇和重用,塑造了大批的梵式造像,“凡两京寺观之像,多出其手。”拉开了元代梵式造像的序幕。刘元为其弟子中有名的高手。

刘元,字秉元,蓟之宝坻人(今天津),原为黄冠,后官为昭文馆大学士、正奉大夫、秘书卿,人称“刘正奉”。他对造像很有研究,原师从青州祀道录学习塑像,后师从阿尼哥。《元史》中称:“至元中,凡两都名刹,塑土、范金、抟换为佛像,出元手者,神思妙合,天下称之”,“刘元画塑兼能,时常塑作,且于梵式佛教、汉式佛教均精”。刘元塑像作品至今犹存,如山西省晋城市玉皇庙内二十八宿神像,如今大都保存完好,每个神像的身上,在不同的位置都附着一个不同的小动物,且其造型非常生动,使国内外游人叫绝,而这也是刘元造像艺术的一大特色。刘元一生从事雕塑艺术近六十年,作为中国历史上一位杰出的雕塑大师,其艺术风格一直被其后各朝各代当作鉴别元朝绘画、塑像乃至古建筑的代表。

根据石佛寺造像特点,其与上述元代造像、以及山西省晋城市玉皇庙造像风格均有很大相似之处。其人物均脸型丰满,面貌清秀,表情生动,动物形态栩栩如生;除此之外,石佛寺造像风格的服饰风格也与元代人衣着风格极其类似。据此推测,石佛寺佛像造于元代的可能性极大。今天能在石佛寺看到古代精美石佛造像,让人在欣赏艺术美的同时,更能感觉到一种心灵的震撼,更为人们研究大别山区江淮分水岭民间雕塑艺术提供了宝贵资料。

现在的石佛寺于80年代由乡民集资重建,有斋房三间,殿堂一间,内供三尊大佛、26尊小佛。大佛高3米,分别为如来佛、释迦牟尼佛、药师,全部为石质涂金雕塑。石佛寺前有三天门山高插云峰,寺后有鹰嘴岩云横雾漫,旁有古松如老僧参禅,寺前更是峡谷幽深,林木荫郁,溪流汩汩。

石佛寺地处霍岳古道,来往行人不断,寺中香火旺盛。《霍山县志》记载,有清朝著名诗人戴抡元诗赞:“花落鸟啼春已阑,禅关重款夕阳残。窗环树色团云暗,户绕泉声雨带寒。石佛真如高士卧,山僧且当故人看。萧疏水竹犹无恙,清盘泠然法界宽。”可见当时古石佛寺之幽境。

石佛寺现存碑刻有:石佛寺地藏会碑记(乾隆三十一年)、石佛寺重修新碑碑记(光绪十九年)、石佛寺重修新碑(光绪三十三年)、石佛寺重修碑记(同治十年)、石佛寺换修新碑碑记(立碑时间不详)、石佛寺关王会碑(同治十一年)、石佛寺地藏新碑(道光二十三年)、石佛寺碑记(立碑时间不详)等,除上述珍贵碑刻外,还有元代风格石佛造像,这些不仅记录了石佛寺修建、重修等各项重大事项,更是研究岳西县佛教文化和地方文化的重要载体。

除了佛像材质和造型独特之外,石佛寺茶叶也是史载有名,历来均有“神茶”之说。传说在大别山区有三棵半神茶,其中一棵半是在岳西县境内,一棵在明山寨,半棵在石佛寺。据说因为石佛寺的这棵神茶上,一半茶叶清香四溢,而另一半茶叶味道平常,因此称为“半棵”。历史上,石佛寺茶叶品质优异,多为进贡宫廷、官府之用,便是在今天,石佛寺茶被作为“国宾礼茶”,为国内知名品牌,远销欧亚,2017年石佛寺茶园被评为“全国最美茶园”,可谓深山古寺神茶相得益彰。(宋必硕 张燕飞)